経済教室

日本の世界史的使命は何か 岩井克人氏

神奈川大学特別招聘教授

いわい・かつひと 47年生まれ。東京大経卒、MIT博士(経済学)。専門は理論経済学。東京大名誉教授

ポイント

○ 中国やロシアは近代的な民主主義を否定

○ 米国でもトランプ氏が議会や法秩序軽視

○ 日本は民主主義を守りその普遍性を示せ

私は今年78歳になる。20代のころから資本主義や貨幣、法人について研究してきた。そして、これからのほとんど残されていない年月も、このような問題について研究し続けられることを当然と考えてきた。

ところがここ数年、自分の足元が崩れつつあるという気がしている。それとともに、好きに学問ができてきたこと自体が当たり前のことではないと思うようになってきた。それほど世界の変化は私の予想の範囲を超えていたのである。

◇ ◇

1989年8月、米国の政治哲学者フランシス・フクヤマ氏は「歴史の終わり」と題した論文を発表した。その中で彼は宣言した。これまで人類を支配してきたイデオロギーの争いの歴史は終わった。自由の理念に基づく近代的な民主主義こそが究極の政治体制、すべての社会が最終的に到達すべき「終わり」の政治体制である――と。

この宣言は賛否両方の大きな反響を引き起こしたが、私は肯定的にも否定的にも捉えていた。肯定的というのは私自身それまでの研究から、社会主義は根源的な誤りだという結論に達していたからである。

否定的というのは、究極の政治体制であるべき近代的な民主主義がひどく凡庸に思えていたからである。現在私が生きているこの現実が究極の社会なのか、私が触れてきた様々なポスト近代的な言説には何の意味があったのか――。

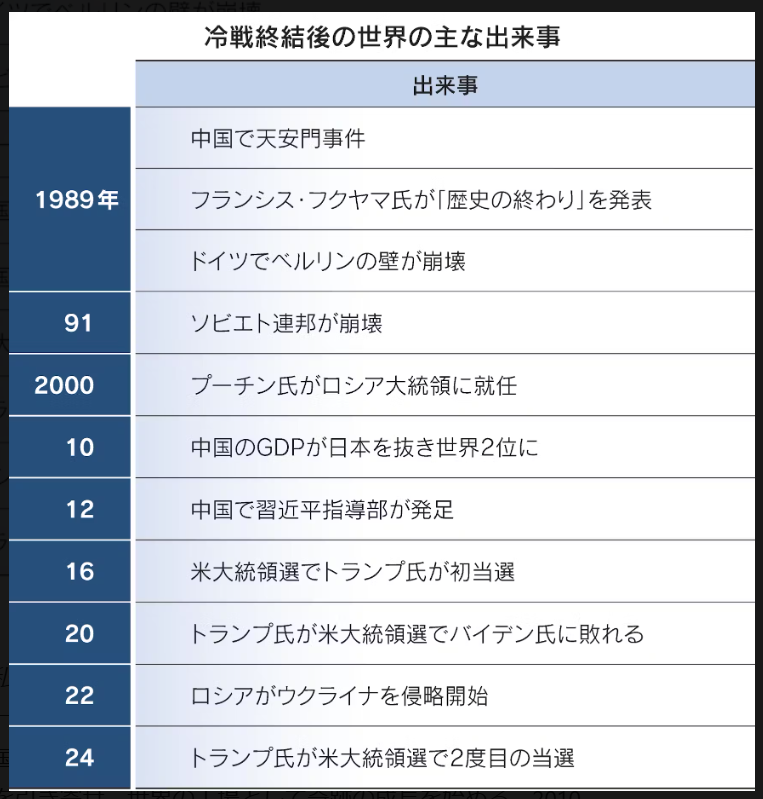

フクヤマ氏の宣言から3カ月後の89年11月、ベルリンの壁が突然崩壊した。2年後にはソビエト連邦も解体された。第2次大戦後の世界を二分した民主主義と社会主義の冷戦は、民主主義の一方的な勝利で幕を閉じたのである。それは彼の宣言を裏書きしたかのようであった。

ソ連解体を目の前にして私を含む多くの人は次の展開を予期した。中国についてである。89年の天安門事件は一時的に時計の針を戻したが、78年に鄧小平氏が改革開放路線を導入して以来、中国は着実に経済発展の道を歩んできた。低賃金労働を武器に先進諸国から大量の資本を引き寄せ、世界の工場として奇跡の成長を始める。2010年には国内総生産(GDP)で日本を抜き、世界第2位の経済大国にまでなった。

実はフクヤマ氏の論文はいわゆる近代化理論に大きな影響を受けていた。それは米国の社会学者シーモア・リプセット氏の「豊かな国ほど民主主義を維持できる可能性が高い」という言葉に要約される。経済発展は中産階級の成長を支え、政治参加や民主的統治を促すという理論である。

だが12年に中国に習近平政権が登場すると、国外では地政学的な拡大姿勢を鮮明にした。それと同時に、国内では個人活動の監視や民間企業の規制を強化し始めることになった。

フクヤマ氏が宣言したようには歴史は「終わり」に向かって進行しなかった。進行を妨げる障害が残っていたからではない。中国はフクヤマ氏の言う「終わり」が西洋文明にとっての終わりでしかないと主張し始めたのである。近代的民主主義は地理的にも歴史的にも限られた西洋固有の価値にすぎない。中国は自らの歴史に根ざした固有の価値を保持し「中華民族の偉大な復興」という終わりを目指すべきだ、と。

ソ連解体後のロシアでも同様のことが起こり始めていた。2000年にプーチン氏が大統領に選出されると資源価格高騰に助けられ経済は急成長する。だがロシアも近代的な民主主義に向かうことはなかった。中国と同様、それは西洋に固有の価値にすぎないと主張し始めたのである。それに代えてロシア正教、家族、祖国愛など独自の価値を保持し「偉大なロシアの復活」という終わりを目指すことになった。

この動きは22年のウクライナ侵略につながり、第2次大戦後の世界秩序を根底から揺り動かすことになった。そして中国とロシアに加えてイラン・北朝鮮・ベネズエラ・ハンガリーなどが、近代的民主主義を否定する強権国家のネットワークを築き上げている。

近代的民主主義への反逆は、それだけでは終わらなかった。16年に「米国を再び偉大に」と叫ぶトランプ氏が米大統領選に勝利した。議会制や法の支配、表現の自由はリベラル派エリートの価値にすぎないと侮蔑し、ロシアやハンガリーなど強権国家の指導者を称賛する大統領の登場である。

その要因にはさまざまな説がある。製造業の空洞化が生んだ労働者の不満、既存エリートに対する不信感、移民増加や社会の多様化への不安による保守層の結集。「既成秩序対一般市民」という単純化された対立構図のアピール、ソーシャルメディアによる挑発的な発言の拡散などである。

20年の大統領選敗北を拒否したトランプ氏の支持者が、連邦議会を襲撃した場面はまだ記憶に新しい。そして24年、同氏は再び大統領に選出された。2度目の就任時には、議会襲撃者は晴れて恩赦を受けることになるはずである。

第2次大戦後、米国は西洋世界の盟主を任じ、自由の理念に基づく近代的な民主主義の最も声高な唱道者であった。だからこそ中国もロシアも最大の敵として対峙してきた。その米国の内側で、近代的な民主主義への反逆が始まっている。民主主義という制度がいかに脆弱であるかが白日の下にさらされたのである。

◇ ◇

いま世界は大きく混乱している。だが、混乱の中で見えてきたことが二つある。一つは、私が好きに学問をしてきた戦後80年近い年月が当たり前のものではなかったということである。

かつて凡庸に見えた近代的民主主義は、個人の自由を最低限確保してくれる政治体制である。それは必然的に到達する「歴史の終わり」ではなく、不断に目指し続けなければならない「歴史の目的」なのである。それは明日にでも、外部から、あるいは内部から、簡単に奪われてしまう脆弱な制度でしかない。

見えてきたことの二つめは日本という国の使命である。西洋以外で最初に近代化に成功した日本もかつては現在の中国やロシアと同様、近代的民主主義を西洋的価値として否定しようと試みた。それが大東亜戦争を正当化した「近代の超克(ちょうこく)」の理念であった。近代を西洋と同一視し、その世界支配からの東洋の解放こそ日本の世界史的使命であると唱えたのである。そして敗戦した。

いま日本の使命は異なる。西洋から極東と呼ばれたこの島国で、戦後80年にわたって近代的な民主主義が曲がりなりにも機能してきた。自由がなくては思考ができない。その自由を当たり前のこととして、私のような人間が好きに学問をすることができた。その事実が、近代的民主主義が西洋的な理念ではなく、洋の東西を問わない普遍的理念であることの証しである。

日本の世界史的使命とはどれだけ凡庸であろうとも、そのような社会であり続けること。そして、その事実を世界全体に向けて語り続けることにある。